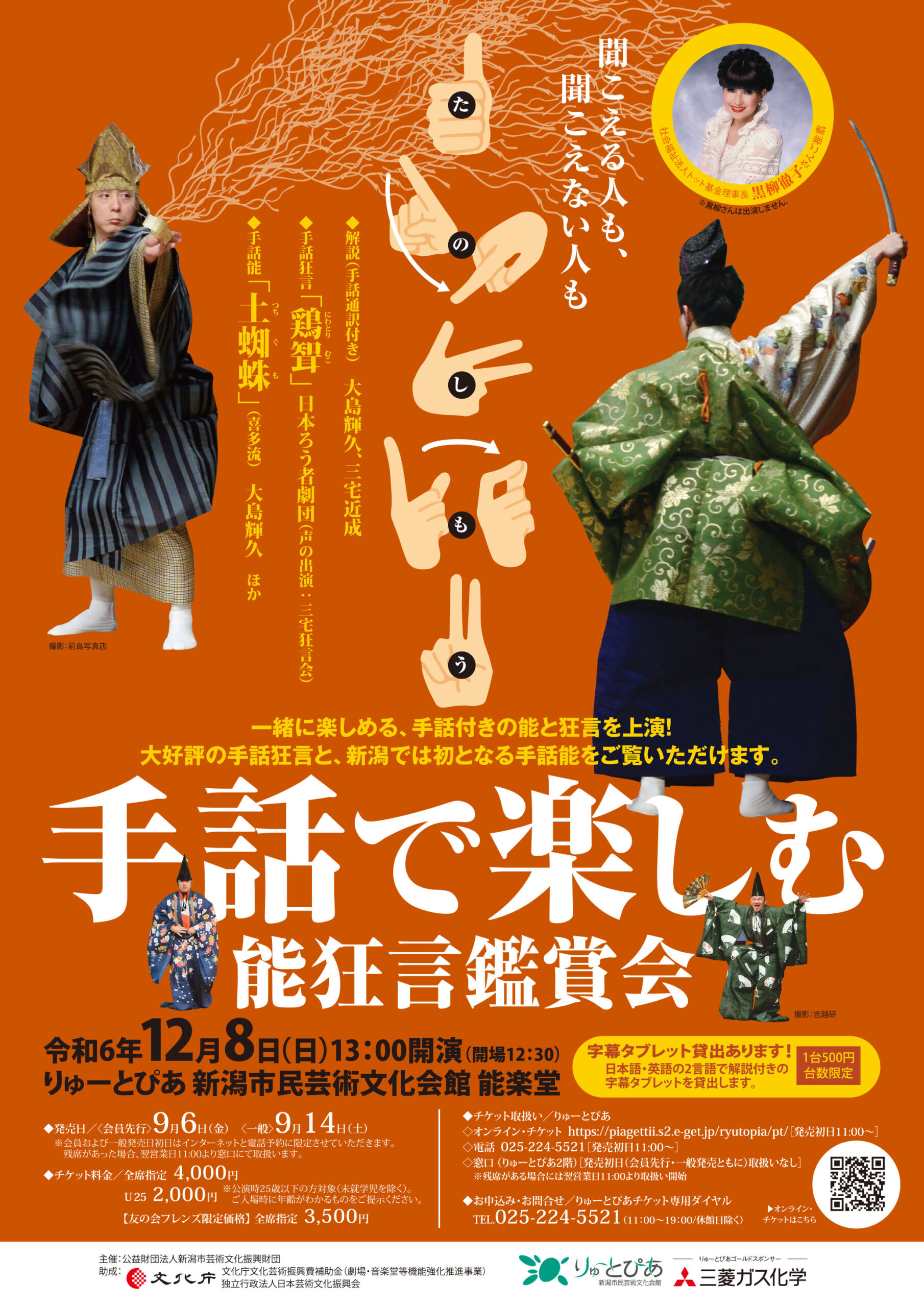

能や狂言の可能性を広げる手話の力 ~「手話で楽しむ 能狂言鑑賞会」公演レポート~

2024年12月8日(日)に、「手話で楽しむ 能狂言鑑賞会」がりゅーとぴあ能楽堂で開催されました。

「聞こえる人も、聞こえない人も一緒に楽しめる能狂言」をコンセプトに、役者が手話で演じる手話狂言と手話能を上演しました。

様々な試みがなされたこの公演の様子をお伝えします。

人気の手話狂言や新潟初上演の手話能に期待が高まる

新潟市内は公演前日より雪で、ご来場のお客様への影響が心配されましたが、公演当日は天気が落ち着きました。人気の高い手話狂言と東京、広島についで全国で3番目となる手話能の上演ということで、新潟市外からのご来場も多く、佐渡から駆け付けてくださった方もいらっしゃいました。

公演を楽しんでいただくための試み

会場の能楽堂では、ロビーに手話通訳者を配置したり、アナウンスを舞台上で手話で案内するなど、ろう者の方も安心して公演を楽しんでいただけるようつとめました。また、ろう者の方や外国人の方、能楽初心者の鑑賞を助けるため、日本語と英語の解説字幕タブレットの貸出を行いました。

お配りしたパンフレットには、あらすじや能の台本である詞章(ししょう)のほか、能の現代語訳も掲載し、内容をより理解しやすくなるようにしました。

手話通訳付きのわかりやすい解説

手話狂言と手話能の上演前に、シテ方喜多流能楽師の大島輝久さんと狂言方和泉流能楽師の三宅近成さんによる解説があり、手話の同時通訳を行いました。

お父様の三宅右近さんと一緒に日本ろう者劇団の手話狂言を指導されている三宅近成さんから、手話狂言についての説明がありました。女優の黒柳徹子さんの発案で生まれた手話狂言は、40年近い歴史がありレパートリーも70曲ほどあるそうです。

手話能の創作の中心になって取り組んできた大島輝久さんは、手話能が誕生した背景についてお話してくださいました。手話能での手話の説明では、登場人物の名前の手話について、主人公の武将・源頼光(みなもとのらいこう)は絵に描かれた眉毛が太くキリっとしている姿が特徴ということから、2本の指で眉毛を差す手話が新たに作られたことなど、興味深いお話がされました。

わかりやすいお二人のお話と、手話通訳で、会場全体が一緒にトークを楽しむことができました。

抜群のコンビネーションの手話狂言!

手話狂言の演目は、オリンピック直前のパリ公演でも上演された「鶏聟」(にわとりむこ)です。

手話狂言は、舞台で日本ろう者劇団のろう者の俳優が手話で演じ、舞台袖で三宅右近さんほか狂言師が手話にあわせて発声します。日本ろう者劇団の皆さんの豊かな表情や手話表現が楽しく、始終、大きな笑いに包まれました。そして、手話と声のコンビネーションが素晴らしく、別々でなされていることを忘れるほどでした。

大島輝久さんも初めて手話狂言を見た時にレベルの高さに圧倒されたとお話されていましたが、稽古を重ねたプロフェッショナルの舞台を楽しませていただきました。

能楽師が手話で演じる手話能「土蜘蛛」

手話能「土蜘蛛」(つちぐも)は能楽師が手話で演じました。前の上演から間があいたので手話を覚え直したというお話も伺っていたのですが、シテ(主役)の大島輝久さんをはじめ皆さんは、能の所作の一部のような美しい動きで手話をされていました。

間狂言(あいきょうげん)で登場した三宅近成さんは、さすがの堂々とした手話で5分以上の語りをされました。

そして、華やかな蜘蛛の糸の演出、怪しげな蜘蛛の巣のセットから登場する蜘蛛の妖怪、武士と蜘蛛の妖怪の立ち回りなど、「土蜘蛛」はビジュアルで楽しめる演出も多く、聞こえる人も聞こえない人も一緒に楽しめることを配慮して演目が選ばれたことを感じました。

様々な人が舞台を楽しめるように

終演後のロビーでは、手話で楽しそうにお話されるお客様が多くみられました。

聞こえる人にとっても、大島さんが事前インタビューで「手話によって役者の台詞や謡を立体的に見ることができます」とお話されていたように、手話が入ることによって能が理解しやすい印象になったという感想も多く伺いました。また、英語字幕のタブレットを利用した市内大学の留学生の皆さんからも「日本の伝統芸能を楽しむことができました!」や「手話で能を演じるというアイデアはとても新鮮で面白い。」という熱い感想をたくさんいただきました。

そのほかにも、嬉しそうに蜘蛛の糸を持って帰るお子さんの姿や、舞台の手話を客席で真似をするなど手話を学んでいらっしゃるお客様の姿も印象的でした。様々な方に能楽を楽しんでいただく公演となりました。

一方で、客席に近い目付柱(めつけばしら)で手話が見えにくかったというご意見や、物語や舞台の説明や能の地謡も手話で表現してもらいたいという感想をいただくなど、見えてきた課題もありました。

今回の公演をきっかけに、今後に向けて、関係の皆さんとも相談しながら、能楽はもちろん舞台公演を様々な方がより楽しめる機会を考えていきたいと思います。